我們在一場創新工作坊中,設計了一個特別的引導方式,讓學員透過《魔術方塊誕生的故事》,學會如何用創新的視角看待「教學設計」與「問題分析與解決」。

創新工作的第一步:找出一個真實的困擾

讓我們回到 1970 年代,看看魔術方塊是如何誕生的。它的創造者不是玩具設計師,而是一位匈牙利的建築系教授──盧比克(Ernő Rubik)。

他的原始動機並不是要發明一種益智玩具,而是:

「我該怎麼讓學生理解空間幾何的概念?」

「我該怎麼讓學生理解空間幾何的概念?」

這是一個非常典型的問題分析與解決起點。這樣的情境也常常出現在我們的創新課程中──一個原本與創新無關的問題,反而是激發創意的最佳觸發點。

教科書太抽象?找不到對的方法來教學

在我們設計創新工作坊時,經常問學員:

你曾經遇過哪些讓人難以理解的教學內容?

你怎麼知道學生或學員真的「學會」了?

盧比克的觀察是:「教科書的文字和圖像太抽象,學生無法真正理解空間的轉動關係。」這就是創新思維發揮影響力的時刻

從教具變玩具的奇幻旅程:運用「素材」與「改變元素」

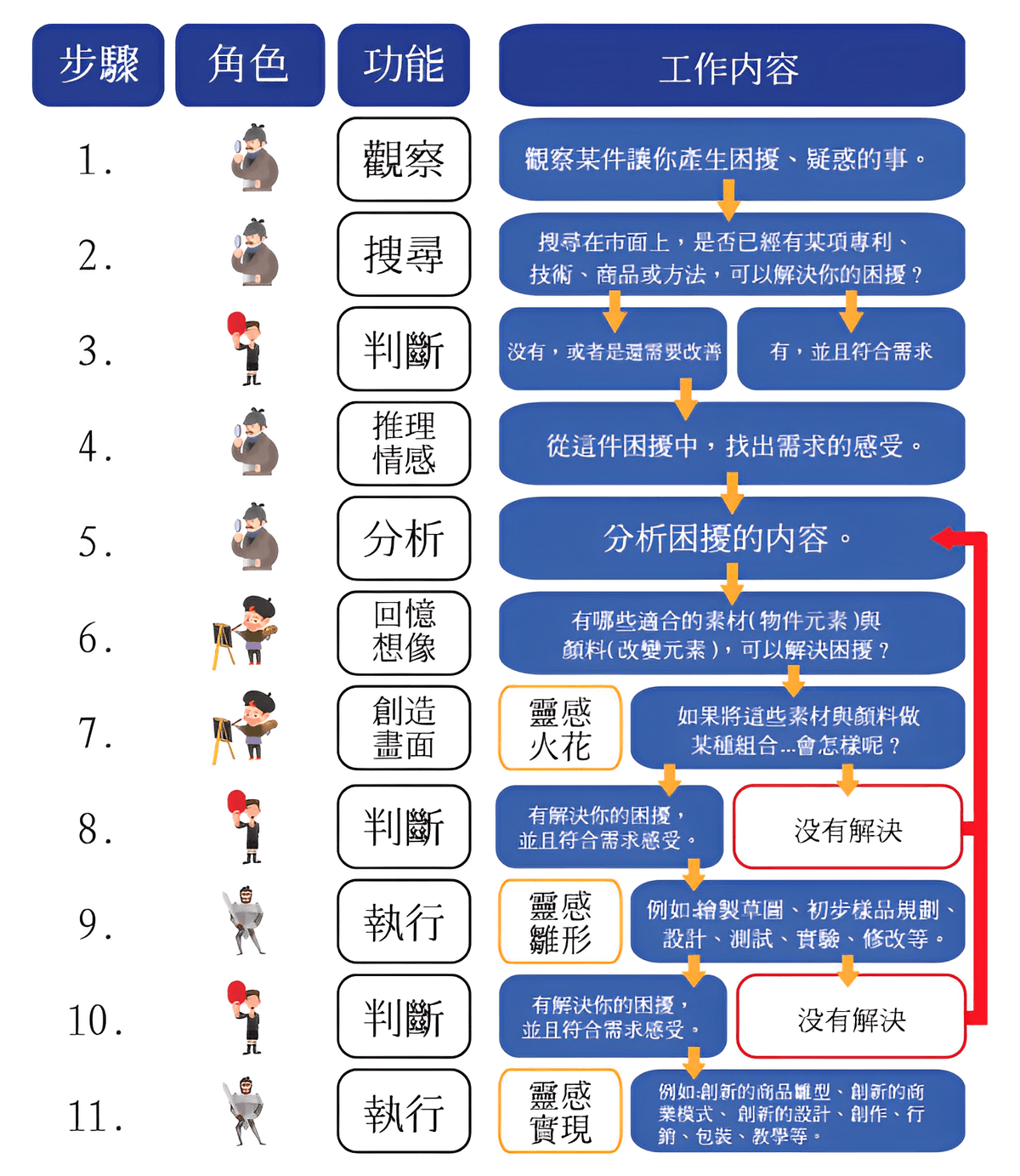

在我們的創新工作坊中,我們會引導學員運用「靈感實現流程圖」,來重現當時盧比克的創新歷程。

這個過程包含了四個主要角色與功能:

步驟1:發現問題(角色:偵探|功能:觀察)

「如何讓學生更清楚地理解空間幾何的結構?」

步驟2:找資料(角色:偵探|功能:搜尋)

「市面上有什麼方法、工具或教材可以解決這個教學問題?」

「市面上有什麼方法、工具或教材可以解決這個教學問題?」

結果:沒有!都是深奧又枯燥的教科書。

步驟3:找出學習者真正的需求感受

學生不只是想「懂」,還希望「看得見」與「動得了」。

學生不只是想「懂」,還希望「看得見」與「動得了」。

這裡出現兩個重要關鍵字:務實感與趣味感。

步驟4~6:進入想像與創造(角色:抽象畫大師)

盧比克設計了一個立方體,每個面塗上不同的顏色

小方塊可以旋轉,觀察空間如何轉動

從抽象概念變成具體可操作的「視覺模型」

這就是典型的創新思維落地過程!

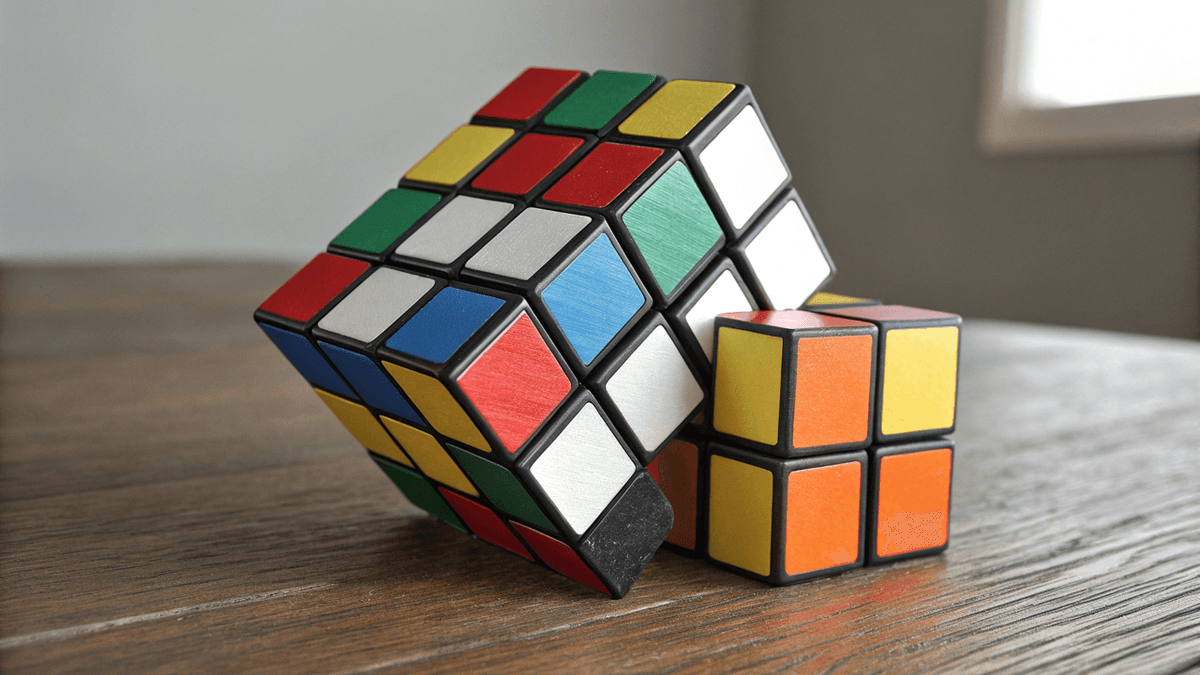

魔術方塊的結構創意

三階立方體,6個面、26個小方塊組成

包含:6個中心塊(固定)、12個邊塊、8個角塊

中心為三維十字軸,讓方塊旋轉時互相連動

色彩設計讓學生「看得見」每次旋轉所代表的空間轉動

實踐創新:把想法變成現實

最終,盧比克教授親手做出了第一顆魔術方塊。他不是在設計玩具,而是在創造一種創新教學工具。但也正是這份「教學動機」,讓這個產品後來風靡全球。

核心啟示:創新不一定來自華麗的點子,而是從「真實問題」出發的設計解法。

核心啟示:創新不一定來自華麗的點子,而是從「真實問題」出發的設計解法。

用這個故事打造你的創新課程

這個案例已經成為我們在許多組織中的創新課程經典案例之一。它可以應用在以下主題:

創新教學設計

問題分析與解決

創意思考訓練

團隊創新力啟動

不論是用在教育訓練、企業內訓或領導力發展,這樣的故事都能有效引發共鳴,並帶動參與者啟動自己的「創新角色」。

結語:讓深奧變有趣,就是創新力的展現!

我們設計的創新工作坊,不只是傳授知識,更是一場轉化視角的旅程。透過一個故事、一個教具、一個啟發,你就能從「學不會」走向「學得會」,從「卡住」走向「突破」。

如果你也在思考如何設計一門更具啟發性的創新課程,讓學員更有參與感與行動力,或許,魔術方塊的故事正是你最好的起點。

關於作者

我在Hahow 開設的線上課程 👉 「創新先生瘋狂創造力:創造力思維與發想流程」

📩演講與課程邀約,請來信:chen.arron1@gmail.com